La candidatura agli Oscar come miglior film e migliore sceneggiatura (e migliore attrice non protagonista per Scarlett Johansson) di Jojo Rabbit me la spiego solo con l’amore e il gusto che Hollywood prova da sempre a ridicolizzare il personaggio che più di ogni altro nella storia identifica il male assoluto: Adolf Hitler.

Non è un gesto narrativo facile, quello di ridicolizzare il male, è anzi un gesto coraggioso e complicatissimo e infatti i precedenti non sono numerosi, nonostante il tempo passato sia ormai molto lungo. Però questi precedenti ci sono, e sono memorabili, e, come ogni opera d’arte, al di là delle intenzioni e della bontà dell’idea, Jojo Rabbit non può fare a meno di confrontarcisi, uscendone molto male.

Fuori discorso ogni prospettiva moralistica: tutto si può (e si deve) raccontare in tutti i modi possibili. Si può ridere dell’olocausto? Sì, si può ridere, perché ridere è un’azione umana come piangere, commuoversi, immedesimarsi, ricordare, ma soprattutto è un’azione artistica dimostrativa e catartica. Però quando si tocca un macigno grosso come l’olocausto non basta chiedersi il perché (perché scrivo un film di “buone emozioni” nonostante stia mettendo in scena la persecuzione ebraica? Oh, ho un sacco di buone ragioni!): bisogna chiedersi tanto, ma proprio tanto, il come.

Sulla carta il film di Taika Waititi, neozelandese con madre di origine ebraica, potrebbe funzionare come funzionano certe quarte di copertina. Jojo ha dieci anni, vive con la madre e il clownesco amico immaginario Adolf, di cui è grande ammiratore. Si veste da soldatino del Reich, cerca di farsi notare nella Hitler-Jugend (ma neanche ci prova davvero: caracolla al primo “Uccidi il coniglio!” che gli viene intimato), poi scopre che la madre nasconde in casa loro Elsa Korr, una ragazza ebrea, e deve fare i conti con questo sparigliare di carte.

Ecco quindi la promessa di un’ironia amara, nera ma dolce, drammatica ma leggera; da noi questo tipo di storie si potrebbero dire “veltroniane” o anche “fabiofaziane”: sono impegnate ma non si prendono il carico dell’approfondimento (non si prendono troppo sul serio, si dice), puntano la luce sul lato positivo dell’esistenza, hanno l’obiettivo della pacificazione, vengono immaginate per il pubblico di rai3 che tra occhiolini e sospironi si sente parte della grande bolla in cui le ingiustizie sono ormai così assodate che basta ricordarsele ogni tanto.

Nel worldbuilding di Jojo Rabbit ci sono i nazisti ma sono autoironici, ciccioni, omosessuali, colorati come in un film di Wes Anderson; ci sono le SS ma c’è un piccolo amico occhialuto e immortale che si ritrova sempre tra le mani un’arma pericolosissima effetto fucile ad acqua; papà e sorella sono morti, ma mamma è viva ed è tanto dolce e simpatica e teatrale, fa la facce buffe e le imitazioni. C’è insomma sempre un “ma” a salvarti l’esistenza, in maniera così immediata che non hai neanche avuto il tempo di sentire davvero il bisogno di salvarti.

E in questi eterni (e noiosi) 108 minuti di tranquillità, una alla volta si perdono le leve del ridicolo, le leve dell’amaro, le leve della catarsi, perfino le leve della risata facile, onesta. Non più di un sorriso a denti stretti per i dialoghi didascalici e pedagogici tra i bambini (Jojo a Elsa: “Dove vivono gli ebrei?” – aspettandosi inferi e caverne – “Nella vostra testa” risponde lei – e qui lo spettatore dovrebbe dirsi eh, che pensiero profondo). Non più di un sorriso per la Manic Pixie Dream Girl / madre partigiana Scarlett Johannson: sopra le righe, iper-ottimista, l’Amelie tedesca della seconda guerra mondiale. Non più di un mezzo sussulto per il capitano Klenzendorf che nel finale sputa addosso a Jojo chiamandolo sporco ebreo per salvarlo (ma lo ha sempre salvato, fin dalla prima scena: protetto dai bulli della scuola hitleriana, si è preso i calci nei testicoli dalla bella Scarlett, ha coperto la ragazza ebrea con le SS: è immodificabilmente il nazista più buono del mondo già da quando lo schermo è ancora nero).

Attenzione: la storia è scritta con tutti i crismi dei manuali di sceneggiatura, si potrebbe usarla in Apnea come dimostrazione della struttura della trama: dove sono le svolte?

- Jojo salva il coniglio

- Jojo vede le persone impiccate

- Jojo scopre la ragazza ebrea

- Jojo sceglie di non denunciarla

- Jojo la fa soffrire

- Jojo si pente e scrive una lettera la cui metafora è “non voglio che tu muoia”

- ecc

Ma come chi studia sa non basta infilare le cose (i momenti, gli eventi) dentro una trama: bisogna caricarli di valore. Prendiamo l’elemento più simbolico del film: la questione lacci delle scarpe, presentata a inizio storia come il classico fucile di Čechov che prima o poi deve sparare (Jojo non sa ancora allacciarsi le scarpe) e riproposta, tintinnata, sfruttata in mille occasioni, così che quando finalmente il momento di sparare duro arriva, lo spettatore immaginava il colpo già da una mezz’ora buona. In più il gioco di scrittura prende il regista così tanto da volerci giocare ancora, con questo simbolo dei lacci, perfino nel momento dei momenti, invece che mettersi finalmente buono e fermo a girare la scena madre che avrebbe dovuto.

Sembra proprio manchi non tanto il tasto della drammaticità, che si può scegliere di non usare, ma almeno quello del dramma come lo intende Henry James: drammatizzare! Drammatizzare! Se un evento terribile c’è, bisogna che lo si veda. Per mostrarlo puoi starci su con la telecamera (come reagisce Jojo all’evento più drammatico che possa capitare a un bambino di 10 anni? Così.) oppure tagliarlo in ellissi (scarpa, laccio, chiusura scena), ma quello che proprio non puoi fare, se non vuoi perdere quel poco di sospensione dell’incredulità rimasta allo spettatore, è la ripresa impacciata di un piantarello stentato e senza lacrime che non dà luce alla scena né la completa, ne fa solo da incerta coda, dietro la quale si intravede il pensiero del regista “Almeno qui un pianto lo dobbiamo mettere”).

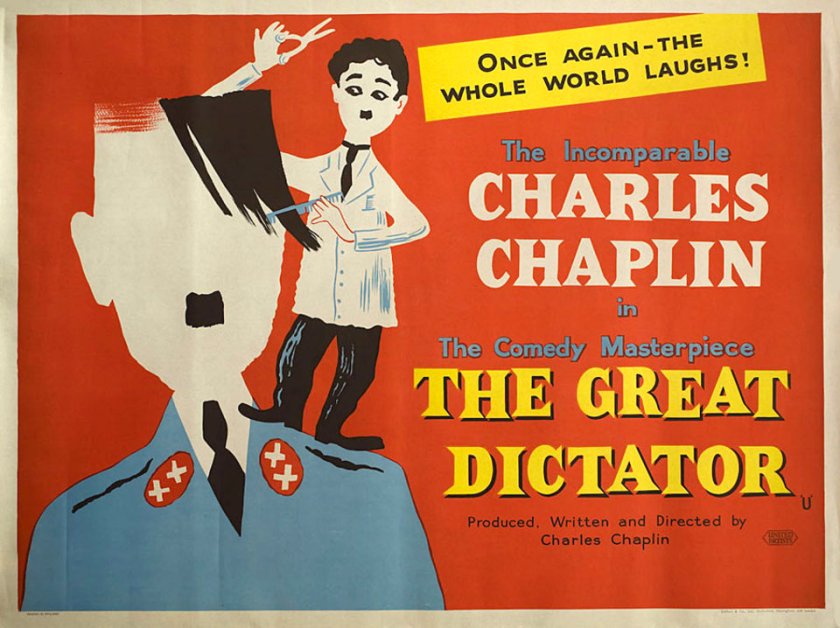

Manca la poesia e la purezza di The Great Dictator di Charlie Chaplin, per non parlare della preveggenza: Chaplin scrive quel film quando il mondo ancora non sa davvero nulla dell’orrore che sta accadendo dietro un omuncolo buffo come Hitler, al punto che per questa preveggenza si sentì in dovere di scusarsi; manca la rivoluzione di La vita è bella di Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con la capacità di allargare l’orrore sotto la lente dell’ironia e anzi proprio grazie a quella far esplodere il dolore; manca il grandissimo vaffanculo di Inglourious Basterds di Quentin Tarantino, una catarsi collettiva e splatter, in grado di far sentire un’intera platea vittoriosa e invincibile: sensi, significati, chiavi di lettura sostituite da un registro di domandine innocue del tipo “Cosa farai quando sarai libera?”, “Ballerò”.

E poi in chiusura ballano davvero: un’accennata coreografia di mossette liberatorie, il suggello di una prova attoriale da recita scolastica, cadenzata da sketch che non fanno neanche lo sforzo di spingersi oltre la barzelletta dell’Heil Hitler ripetuto a non finire: forse lo scopo è quello di svuotarlo, sì, ma se non spingi sulla provocazione ti ritrovi una filastrocca delle elementari al cui confronto Mrs Maisel è l’erede di Philip Roth, Mordecai Richler, Howard Jacobson e di tutta la narrazione ebraica del mondo.

Mossette, balletti, barzellette che non possono liberare da niente, perché mai siamo stati davvero rinchiusi, mai davvero impauriti, mai davvero abbiamo vissuto l’emozione di non farcela. Jojo Rabbit suona un’unica nota maggiore di leggerezza, leggerezza, leggerezza, un sentimento insinuante e docile: sentite tutta questa leggerezza? Abbiamo sconfitto i cattivi, come siamo bravi! E invece i cattivi sono lì fuori da qualche parte, probabilmente in altri film, noi neanche li abbiamo visti e usciamo dal cinema assonnati e vagamente scemi.

Sono pienamente d’accordo. Lo straniamento totale per me inoltre è stato derivato dal fatto che… Parlano americano, avendolo visto in lingua originale… Nella testa la categoria “nazismo” si è persa del tutto sfumando quindi anche l’attrito drammaturgico da cui dovrebbe derivate il senso del film

"Mi piace""Mi piace"

Pingback: La divertentissima parodia che non vedremo mai: “Utopia” di Gillian Flynn | ILDA, I LIBRI DEGLI ALTRI